Auf der Flucht vor dem Klima

Migration in Zeiten des Klimawandels und im Schatten von Corona

Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme — dies sind nur einige Beispiele dafür, welche Folgen der Klimawandel auf unsere Natur hat. Immer mehr Menschen sind schon heute gezwungen, ihre Heimat wegen der Auswirkungen des sich verändernden Klimas zu verlassen. Doch was versteht man unter Umweltflüchtlingen? Genießen sie einen besonderen Schutz? Wie viele sind es, woher kommen und wohin gehen sie? Und wie sollte die internationale Völkergemeinschaft helfen? Unser Dossier gibt Antworten.

Fünf Thesen zur Klimaflucht

Einleitung: Geraten Umweltflüchtlinge durch die Coronakrise in Vergessenheit?

Die Covid-19-Pandemie zeigt, wie verwundbar die Welt bei einer solch wahrhaft globalen Katastrophe ist. Aber eine andere, zumindest ebenso große Katastrophe, die sich seit Langem aufbaut, droht dabei in Vergessenheit zu geraten: Die Zahl der klimabedingten Naturkatastrophen steigt und zwingt immer mehr Menschen, ihre Heimat zu verlassen.

Nach dem Katastrophenbericht des Roten Kreuzes wurden 2020 mehr als fünfzig Millionen Menschen von über 100 klima- und wetterbedingten Katastrophen heimgesucht, während die ganze Welt mit der Corona-Krise beschäftigt war. Allein seit 2010 sind demnach mehr als 410.000 Menschen durch Naturkatastrophen ums Leben gekommen, die meisten davon in Entwicklungsländern. Um den gefährdetsten Ländern zu helfen, ist nach Auffassung der Hilfsorganisation nur ein Bruchteil der Summe notwendig, die beispielsweise die Europäische Union für den Aufbau nach der Corona-Pandemie vorgesehen hat. So brauche es nach Schätzung der Hilfsorganisation jährlich 50 Milliarden US-Dollar, um die Anpassungsanforderungen von 50 Entwicklungsländern an klimabedingte Katastrophenrisiken für das kommende Jahrzehnt zu erfüllen. Zum Vergleich: Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern, wurden weltweit bereits zehn Billionen US-Dollar bereitgestellt — einschließlich eines 750 Milliarden Euro schweren COVID-19-Konjunkturprogramms, auf das sich die Staats- und Regierungschefs der EU geeinigt haben, sowie eines entsprechenden US-Programms in Höhe von 2,2 Billionen US-Dollar.

Die Lage ist dramatisch. Aber was sind eigentlich Umweltflüchtlinge? Wie groß ist ihre Zahl? Wie kann man ihnen helfen? Fragen, die es in der Erkenntnis zu klären gilt, dass die Migration, die durch Umweltprobleme hervorgerufen wird, ein Teil der weltweiten Migrations- und Flüchtlingsbewegungen ist. In diesem Zusammenhang gilt es, die Zahlen der Flüchtlinge und Arbeitsmigrantinnen und -migranten einzuordnen und zu relativieren. Schließlich geht es um die Frage, wie sich die Corona-Krise auf die Migration insgesamt und auf die Umweltflucht insbesondere auswirkt.

Wie viele Umweltflüchtlinge gab es bisher?

Das Thema Migration und Umweltflucht ist nicht neu und kommt in den letzten drei Jahrzehnten immer wieder in die Schlagzeilen, wobei beispielsweise in den 1990er Jahren oft unrealistische Zahlen durch die Medien geisterten. Damals wurde von 500 Millionen Umweltflüchtlingen gesprochen und befürchtet, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2000 auf eine Milliarde verdoppeln werde. Als Quelle wurde das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf genannt, das aber auf Anfrage hin mitteilte, dass diese Zahlen weder aus Genf stammen würden, noch dass sie realistisch seien. Tatsächlich ist die Zahl der Umweltflüchtlinge bis zur Jahrtausendwende auch nicht auf eine Milliarde angestiegen, aber das Horrorszenario war in die Welt gesetzt und schürt bis zum heutigen Tage Ängste und Befürchtungen vor einem „Massenansturm“ von Umweltflüchtlingen auf die reichen „Wohlstandsinseln“ im Norden.

Um die berechtige Sorge, sein Land — die Malediven — würde schon bald aufgrund des Anstiegs des Meereswasserspiegels untergehen, wies der frühere Ministerpräsident und jetzige Parlamentspräsident Mohamed Nasheed im November 2010 in einem Interview mit der ARD auf die dramatische Lage im Inselstaat hin. Man müsse in etwa fünfzig Jahren umsiedeln und Land kaufen. Schon jetzt müsse das Land 25 Prozent seines Haushaltes für die Anpassung an den Klimawandel ausgeben. Das sei mehr als für Bildung und Gesundheit zusammen ausgegeben werde. Man habe ja gesehen, so der Politiker aus den Malediven weiter, was passiert ist und welche Reaktionen es ausgelöst hat, als eine Million Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Europa gekommen seien. Es sei Panik ausgebrochen, man habe die Tore geschlossen. Künftig sei ein Viertel der Weltbevölkerung von ähnlichen Umweltproblemen wie auf den Malediven betroffen und müsse umsiedeln, prophezeite Nasheed. Das wären dann fast zwei Milliarden Menschen, eine doppelt so hohe Zahl wie sie schon vor zwanzig Jahren herumspukte. Wie Reaktionen von Zuschauer:innen zeigten, scheinen solche gutgemeinten „Warnsignale“ eher kontraproduktiv zu sein, weil sie die Furcht vor den Flüchtlingen verstärken können. Ob so bessere internationale Hilfe ins Leben gerufen kann, ist auf jeden Fall fraglich.

Hintergrundwissen zur Situation von Flüchtlingen

Die weltweite „Flüchtlingsbewegung“

Die weltweite „Flüchtlingsbewegung“

80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht

Die weltweiten Flüchtlingszahlen, die erfasst werden, sprechen für sich: 2020 wurde eine neue Rekordmarke erreicht und die „Schallmauer“ von achtzig Millionen durchbrochen. Über achtzig Millionen Menschen sind auf der Flucht, was etwa der Einwohnerzahl von Deutschland oder der Türkei entspricht. UN-Hochkommissar Filippo Grandhi sprach von einem „weiteren traurigen Meilenstein“ und wies darauf hin, dass Corona das Überleben der Flüchtlinge weiter erschwert habe. Trotz des eindringlichen Appells von UN-Generalsekretär António Guterres, gerade angesichts der Pandemie die Waffen schweigen zu lassen, seien Konflikte und Verfolgung weitergegangen. Weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit hat sich die Krise in der Sahelzone 2020 mit Ländern wie Mali, Tschad oder Niger dramatisch entwickelt. Fast 3,6 Millionen Menschen sind dort auf der Flucht. Die andauernden Konflikte und humanitären Krisen in Syrien, der Demokratischen Republik Kongo, in Mozambik, Somalia und im Jemen haben auch in Zeiten von Corona die Menschen weiter zur Flucht getrieben.

UNO-Flüchtlingszahlen

In der düsteren Statistik von über achtzig Millionen sind 26,4 Millionen Flüchtlinge enthalten, die vor Krieg und Verfolgung aus ihrem Land geflohen sind und unter dem Schutz des UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, stehen. Darin enthalten sind auch 5,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge mit einem besonderen Schutzmandat. In der Rekordzahl befinden sich weiterhin etwa 4,2 Millionen Asylsuchende, bei denen noch die Entscheidung über ein Asylgesuch aussteht. Hinzu kommen 3,6 Millionen Menschen aus Venezuela, die ins Ausland geflohen sind. Die größte Gruppe bilden aber mit rund 45,7 Millionen Binnenvertriebene, also Menschen, die in ihrem eigenen Land auf der Flucht vor Gewalt, Krieg und Unterdrückung sind. Das ist ebenfalls eine Rekordzahl seit 1998, seit diese Flüchtlingsgruppe erfasst wird. Auch wenn Covid-19 vorübergehend dazu geführt hat, dass die Zahl neuer Asylsuchender und Migrant:innen insgesamt aufgrund der Zugangsbeschränkungen zurückging, sind die Zahlen gestiegen, weil die Fluchtursachen weiterbestehen (Quelle: UNO Flüchtlingshilfe).

Die meisten Flüchtlinge sind vor dem Krieg in Syrien geflohen, dann folgen in der Statistik Venezuela, Afghanistan, der Südsudan und Myanmar. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl nimmt der Libanon die meisten Flüchtlinge auf. Im Libanon ist fast ein Viertel der Bevölkerung auf der Flucht — und das in einem Staat, der praktisch bankrott und ungefähr so groß wie ein Regierungsbezirk in Deutschland ist, beispielsweise der von Stuttgart. Man stelle sich einmal vor, 25 Prozent der Einwohner:innen in einer solchen überschaubaren Fläche in Deutschland wären Flüchtlinge, also 1,5 Millionen Menschen!

Statistisch gesehen wird alle zwei Sekunden (!) ein Mensch zur Flucht gezwungen, weil Menschenrechte verletzt werden oder weil politische oder soziale Ungerechtigkeiten die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Die meisten — neunzig Prozent — bleiben im eigenen Land oder in Nachbarländern und machen sich nicht auf den Marsch nach Europa. Entwicklungsländer wie Pakistan, Bangladesch, Jordanien oder Uganda tragen die Hauptlast — und eben nicht Deutschland, Österreich oder Italien. Achtzig Prozent aller Vertriebenen befinden sich in Regionen oder Ländern, die von akuter Ernährungsunsicherheit oder von Unterernährung betroffen sind.

Resettlement-Programme

Resettlement-Programme, die Ansiedlung von besonders Schutzbedürftigen aus Krisen und Kriegsgebieten in sichere Länder, sind bisher weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. 2019 konnten nur rund 63.000 Menschen einen solchen Platz „ergattern“. Weltweit beziffert das UNHCR den Bedarf auf 1,4 Millionen, das heißt, es standen 2019 weniger als fünf Prozent der dringend benötigten Plätze zur Verfügung. Die Chance für die weltweit rund achtzig Millionen Flüchtlinge, einen solchen Platz zur Umsiedlung in den reichen Industrieländern zu bekommen, liegt im Promillebereich. Die Corona-Krise führte 2020 zu einem starken Einbruch bei diesen Programmen. Nach Angaben des UNHCR hatten bis Ende September 2020 nur 15.000 Schutzsuchende über solche Programme einen dauerhaften Aufenthalt in einem sicheren Staat erhalten. Diese Zahl befindet sich nach diesen Angaben auf einem Zwanzigjahrestief.

Seenotrettung im Mittelmeer

Mit den Einreisebeschränkungen aufgrund der Pandemie wurden die humanitären Aufnahmeprogramme zeitweise komplett ausgesetzt. Zum Erliegen kam auch die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer, die praktisch nur noch von privaten Seenotrettungsschiffen wahrgenommen wird. Während des Corona-Lockdowns konnten die Schiffe nicht helfen, weil vor allem Italien die Schiffe festsetzte bzw. sich weigerte, die Rettungsschiffe mit den vor dem Ertrinken geretteten Menschen aufzunehmen. So sind allein im Jahr 2020 über 1.000 Flüchtlinge im Mittelmeer ums Leben gekommen. In den letzten zehn Jahren haben fast 34.000 Frauen, Männer und Kinder auf dieser gefährlichsten Flüchtlingsroute der Welt ihr Leben verloren, wobei von einer hohen Dunkelziffer und damit von noch mehr Toten auszugehen ist. Das entspricht der Einwohnerzahl einer mittleren Kreisstadt wie Crailsheim. Das sind Zahlen wie aus einem Krieg und mehr Menschen, als beispielsweise in den 1990er Jahren im Kosovo getötet wurden. Das Drama im Mittelmeer geht weiter: Am 19. Januar 2021 sank ein Schiff mit Flüchtlingen nahe der lybischen Küste; mindestens 43 Menschen ertranken. Die Internationale Organisation für Migration (IOM), eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, sprach sich in einem dringenden Appell dafür aus, die staatlichen Such- und Rettungsmaßnahmen wiederaufzunehmen.

Auswirkungen von Corona auf Flüchtlinge

Das Coronavirus bedroht massiv die Schulbildung und damit die Zukunft von Millionen von Flüchtlingskindern. Vor der Pandemie war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flüchtlingskind keine Schule besuchen kann, doppelt so hoch wie die eines anderen Kindes. Dieses Ungleichgewicht wird sich nach Einschätzung des UNHCR noch weiter verstärken; viele Flüchtlingskinder werden nicht zum Unterricht zurückkehren können. Vor der Corona-Krise konnte schon die Hälfte aller Flüchtlingskinder nicht zur Schule gehen. Im September 2020 mussten 1,8 Millionen geflüchtete Kinder in 57 Ländern der Schule fernbleiben, weil sie aufgrund der Pandemie geschlossen waren, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Ein besonderes Problem in der Pandemie stellt die Lage in den oft überfüllten Flüchtlingslagern auf der Welt dar, wo die Ansteckungsgefahr besonders groß ist. So lebten in Moria, dem größten Flüchtlingscamp in Griechenland auf der Insel Lesbos, rund 20.000 Menschen auf engstem Raum zusammen. Geplant war Moria aber nur für die Aufnahme von 2.500 Flüchtlingen. Regelmäßiges Händewaschen oder Abstandhalten waren in der Corona-Pandemie so gut wie unmöglich, die Infektionsgefahr dadurch groß. Dies gilt übrigens auch in anderen Bereichen für Migrantinnen und Migranten, die oft im informellen Sektor oder als Saisonarbeitskräfte arbeiten. In Deutschland wurde das am Beispiel der Beschäftigung auf den Schlachthöfen im Jahr 2020 besonders deutlich.

Flüchtlingslager in Europa

Bereits im Frühjahr 2020 war Griechenland damit überfordert, die Pandemie, die Sorgen in der eigenen Bevölkerung und die Herausforderungen durch die Unterbringung der Flüchtlinge zu bewältigen. Die Inselbewohner:innen protestierten, fühlten sich im Stich gelassen. In der Nacht vom 8. auf den 9. September 2020 brachen mehrere Feuer im Flüchtlingslager aus, wobei das Lager komplett zerstört wurde. Die Bewohnerinnen und Bewohner flohen in Panik in die umliegenden Wälder. Ein Aufschrei ging durch Politik und Medien unter dem Motto: „Damit war doch zu rechnen“ oder „Ein Weiter so darf es nicht geben.“ Das Feuer machte das Versagen Europas deutlich, eine humane Flüchtlingspolitik umzusetzen, die auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft bis Ende 2020 nicht vorangebracht werden konnte. Bis zum Jahresende 2020 wurden lediglich 2.000 Flüchtlinge, Asylsuchende und unbegleitete Kinder aus Griechenland in europäische Länder aufgenommen, den meisten davon (1.519) hat Deutschland Zuflucht gewährt.

Zur Jahreswende schaute die EU aber wieder zu, wie in einem anderen Flüchtlingslager in Lipa in Westbosnien nach einem Feuer hunderte Geflüchtete bei Minustemperaturen in den Ruinen der Einrichtung ohne Wasser oder Toiletten kampierten. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) leben etwa 3.000 Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina auf der Straße. Regelmäßig kommt es an der Grenze zu Kroatien zu Zurückschiebungen („pushbacks“), oft unter Einsatz von Gewalt, was ganz offensichtlich ein Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention sowie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention ist. Zwar stockte die Europäische Union die humanitäre Hilfe für Bosnien-Herzegowina um 3,5 Millionen Euro auf, von einer Lösung des Problems kann aber seither nicht die Rede sein.

Die weltweite Arbeitsmigration

Die weltweite Arbeitsmigration

281 Millionen Arbeitsmigrant:innen weltweit

Nicht nur die Flüchtlinge, auch die Arbeitsmigrantinnen und -migranten sind massiv von der Corona-Krise betroffen. Diese Arbeitskräfte lassen sich dauerhaft in einem anderen Land nieder, wobei man nach UN-Definition nach einem Jahr im Ausland von Migration spricht. Nach den Zahlen der Vereinten Nationen waren das im Jahr 2020 rund 281 Millionen, was 3,6 Prozent der Weltbevölkerung (7,77 Milliarden Menschen) entspricht, jedoch mehr als drei Mal so viele Menschen sind, wie die Bundesrepublik Deutschland Einwohner:innen zählt (83 Millionen). Zwar ist die Zahl gestiegen, weil die Bevölkerung auf der Welt zugenommen hat. Prozentual gesehen waren es aber in den letzten Jahren immer um die drei Prozent der Weltbevölkerung. Mit anderen Worten: Die Mehrzahl der Menschheit bleibt immer noch in ihrer Heimat, die niemand so ohne weiteres verlässt. Aber: Migration hat es schon immer gegeben. Sie ist der „Normalfall“ und zu einem selbstverständlichen Bestandteil einer globalisierten Welt geworden.

Arbeitsmigration als Wirtschaftsfaktor in den Herkunftsländern

Die Arbeitsmigrant:innen sind weltweit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie zahlen Steuern im Herkunftsland, wo sie 85 Prozent ihres Einkommens ausgeben. Weltweit überweisen sie direkt und über informelle Kanäle jährlich bis zu 689 Milliarden US-Dollar nach Hause. Das meiste Geld fließt in Entwicklungs- und Schwellenländer, den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen („low and middle-income countries“, kurz LMICs). Diese Rücküberweisungen („remittances“) in die ärmeren Länder der Welt erreichten 2019 eine Rekordsumme von 548 Milliarden Dollar und waren damit größer als die ausländischen Direktinvestitionen (534 Milliarden) und mehr als dreimal so viel wie weltweit an internationaler Entwicklungshilfe (166 Milliarden Dollar) ausgegeben wird. Ganze Regionen, ja Länder leben von diesem Geld ihrer Landsleute, beispielsweise Kirgistan, wo diese Devisen 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, oder der Südsudan, wo es 35 Prozent sind. Den Arbeitsmigrantinnen und -migranten entstehen erhebliche Kosten, wenn sie ihr erspartes Geld nach Hause schicken, vor allem durch die hohen Gebühren, die Banken erheben und die dann bis zu zehn Prozent der Gelder ausmachen.

Folgen der Corona-Pandemie auf die Arbeitsmigration

Fast die Hälfte (48 Prozent) aller internationalen Migranten sind Frauen, die ihre Familien und weitere Verwandte beispielsweise als Hausmädchen in den Golfstaaten ernähren. An der Spitze der „Überweisungsstatistik“ steht Indien (mit rund 79 Milliarden US-Dollar), gefolgt von China mit 60 Milliarden, Mexiko (rund 41 Milliarden) und den Philippinen (33 Milliarden). Durch die Corona-Krise sind diese wichtigen Einnahmequellen massiv eingebrochen, weil viele Migrant:innen ihren Job verloren haben. Die Weltbank erwartet, dass 2021 die weltweiten Rücküberweisungen um 14 Prozent oder 78 Milliarden US Dollar gegenüber der Vor-Corona-Zeit zurückgehen werden, nachdem sie 2020 bereits um sieben Prozent eingebrochen waren. Das ist der größte Wegfall in jüngster Zeit und liegt viel höher als während der globalen Rezession im Jahre 2009. So ist diese wichtige Einnahmequelle ein zweischneidiges Schwert für die Entsendeländer: Bei Wirtschaftskrisen oder aktuell in der Pandemie bleiben lebenswichtige Devisen aus — mit gravierenden Verschlechterungen für Millionen von Familien. Die Länder stürzen noch tiefer in die Krisen, Fortschritte in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung werden zunichtegemacht. Rund 800 Millionen Menschen auf der Welt hängen von den Rücküberweisungen ab — das ist jeder Neunte weltweit.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen rechnet damit, dass bis Ende 2021 mindestens 33 Millionen weitere Menschen aufgrund der ausbleibenden Überweisungen ihrer Landsleute Hunger leiden werden. Die sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemie insgesamt seien verheerender als die Krankheit selbst. Viele Menschen, nicht nur Migrantinnen und Migranten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die noch vor wenigen Monaten gerade so über die Runden kamen, stünden jetzt vor ihren zerstörten Lebensgrundlagen. Die zeitweise Schließung der Grenzen hat die Arbeitsmigrantinnen und -migranten ganz massiv betroffen. Viele verloren ihre Jobs und ihr Einkommen und leben in erbärmlichen Umständen. Fast drei Millionen Migrantinnen und Migranten strandeten durch die Reisebeschränkungen während der Krise und konnten nicht in ihre Heimat oder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Die Pandemie zeigt (wieder einmal), wie sehr die Industrieländer von der Arbeitsmigration abhängig sind. Mehr als ein Viertel der weltweiten Farmarbeit wird beispielsweise von Arbeitsmigrant:innen erledigt. Die globale Landwirtschaft ist auf Wanderarbeitende angewiesen. So fehlten beispielsweise durch die coronabedingten Reisebeschränkungen im Herbst 2020 in Malaysia 37.000 Arbeitskräfte, vor allem aus Indonesien und Bangladesch, rund zehn Prozent aller Erntearbeitenden bei der Haupterntezeit von Palmölfrüchten. Die Corona-Krise machte auch deutlich, wie sehr Industrieländer wie Deutschland auf Migrantinnen und Migranten gerade in den sogenannten systemrelevanten Berufen insbesondere auch im Gesundheitswesen angewiesen sind. In der Krise kam es zu Engpässen in der häuslichen Pflege, in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe.

Während der Pandemie trafen Migrantinnen und Migranten weltweit auf Fremdenfeindlichkeit. In sozialen Netzwerken waren sie Zielscheibe von Hassreden, als seien sie Überträger des Coronavirus. Bereits im Mai 2020 beklagte UN-Generalsekretär António Guterres einen „Tsunami des Hasses und der Xenophobie“ seit dem Beginn der Pandemie. Er rief die Staatengemeinschaft zu Gegenmaßnahmen auf. Daten und Fakten sollten den Lügen entgegengesetzt werden und die Medien sollten ihrer Verantwortung gerecht werden. Hasskriminalität dürfe nicht hingenommen und Migrant:innen nicht zu Sündenböcken gemacht werden: „Wir müssen die Immunität unserer Gesellschaften gegen den Virus des Hasses stärken“, so der UN-Chef.

Was sind eigentlich Umweltflüchtlinge?

Die Verbindung zwischen Umweltproblemen und Migration liegt zwar auf der Hand, weil sie durch die schockierenden Bilder von Menschen, die beispielsweise vor den Fluten fliehen, hautnah vermittelt wird. Dabei sind die Zusammenhänge in der Tat sehr komplex. Insgesamt finden bei den Gründen, warum Menschen ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen und zu Flüchtlingen werden, eine Vermischung von politischen, sozialen, kulturellen oder religiösen Faktoren statt. Oft spielen dabei selbstverständlich auch Umweltprobleme eine wichtige Rolle. Die auslösenden „Push-Faktoren“ lassen sich aber nicht auf einen einzigen Grund reduzieren.

Unter den Flüchtlingen und Arbeitsmigrant:innen befinden sich natürlich auch Menschen, die aufgrund von Umweltschäden ihre Heimat verlassen mussten. Wie soll man sie nun aber nennen? Wasserflüchtlinge, Klimaflüchtlinge, Klimamigrant, Umweltflüchtiger, Umweltmigration, klimabedingte Migration — das sind nur einige der Begriffe, die in diesem Zusammenhang auftauchen. Eine einheitliche Lesart oder gar international anerkannte Definition gibt es nicht.

Manche Fachleute plädieren dafür, den in der Tat schwammigen und irreführenden Begriff „Umweltflüchtlinge“ durch „Katastrophenflüchtlinge“ zu ersetzen. Aber auch diese Terminologie führt zu Missverständnissen, denn nicht alle Menschen, die darunterfallen, müssen vor Katastrophen wie Vulkanausbrüchen oder Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. Kein Wunder also, dass keine verlässlichen Daten über die umweltbedingte Flucht vorliegen, im Gegensatz zu den Arbeitsmigrantinnen und -migranten sowie den „UNHCR-Flüchtlingen“.

Eingeführt hat den Begriff „Umweltflüchtlinge“ 1985 der Naturwissenschaftler Essam El-Hinnawi in seinem Bericht für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP).

Drei Schlüsselbegriffe zu Umweltflüchtlingen

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) spricht in ihrem Migrationsdatenportal von drei Schlüsselbegriffen, wenn es um den Zusammenhang zwischen Migration sowie Umwelt- und Klimaveränderungen geht:

Umweltmigrantinnen und -migranten

Demnach werden als Umweltmigrantinnen und -migranten Personen oder Personengruppen bezeichnet, „die überwiegend aufgrund plötzlicher oder fortschreitender Umweltveränderungen, die ihr Leben oder ihre Lebensbedingungen beeinträchtigen, gezwungen sind oder sich dafür entscheiden, ihre Heimat zu verlassen, sei es vorübergehend oder dauerhaft, und die innerhalb ihres Landes oder ins Ausland übersiedeln“.

Umweltvertriebene

Der zweite Schlüsselbegriff betrifft nach dieser IOM-Studie Umweltvertriebene: „Personen, die innerhalb ihres Heimatlandes vertrieben werden oder eine internationale Grenze überschreiten und deren Vertreibung vornehmlich, wenn auch nicht ausschließlich, aufgrund von Umweltschädigung, -verschlechterung oder -zerstörung erfolgt.“

Katastrophenbedingte Vertreibung

Unter dem dritten Schlüsselbegriff „katastrophenbedingte Vertreibung“ versteht man demnach „Situationen, in denen Menschen gezwungen sind, ihre Heimat oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort zu verlassen, insbesondere infolge oder zur Vermeidung der Auswirkungen von Katastrophen, die durch Naturgefahren ausgelöst werden. Eine derartige Vertreibung kann in Form einer freiwilligen Flucht oder einer von den Behörden angeordneten oder vollzogenen Evakuierung erfolgen. Diese Vertreibung kann innerhalb eines Landes oder über internationale Grenzen erfolgen.“

Ob diese Schlüsselbegriffe, die sich überschneiden, mehr Licht in das Dunkel der Definition von Umweltflucht bringen, erscheint fraglich, macht aber die Schwierigkeit deutlich, das Thema einzuordnen bzw. einzugrenzen.

Weitere Definitionsversuche

Definition als „klimawandelbedingte menschliche Mobilität“

Definition als „klimawandelbedingte menschliche Mobilität“

Offensichtlich zur Vermeidung des umstrittenen Begriffs „Klimaflüchtlinge“ schreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: „Für Menschen, die von den negativen Folgen der globalen Erwärmung besonders betroffen sind, ist Migration eine Anpassungsstrategie und erfolgt häufig nur vorübergehend. Diese Art der Migration sowie die Vertreibung durch Extremwetterereignisse und auch Umsiedelungen, die durch den Klimawandel verursacht werden, fasst man unter dem Begriff ‚klimawandelbedingte menschliche Mobilität‘ zusammen.“

Hier wird Umweltmigration in erster Linie als eine Anpassungs- und Überlebensstrategie gesehen und nicht als eine Flucht vor Umweltschäden. Unter Umständen kann Umweltmigration natürlich eine solche Strategie sein. Sie allein unter diesem Aspekt festlegen zu wollen, ist jedoch zu einfach. Die Frage ist aber, wo die Grenze zwischen freiwilliger und gezwungener Migration aufgrund von klimabedingten Umweltschäden liegt und wo dabei eine Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft bei dieser Adaption bleibt, damit sie in geordneten Bahnen — in „Würde“ — verläuft.

Definition als „umweltbedingte Personenbewegungen“

Definition als „umweltbedingte Personenbewegungen“

Die Juristin Britta Nümann, Referentin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg, hat über Umweltflüchtlinge promoviert (Quelle: Nümann, Britta: Umweltflüchtlinge? Umweltbedingte Personenbewegungen im internationalen Flüchtlingsrecht, Baden-Baden 2014). Auch sie verabschiedet sich vom Begriff „Umweltflüchtlinge“ und verwendet stattdessen den Begriff der „umweltbedingten Personenbewegungen“ und schreibt: „Diese Bezeichnung stellt eine Beschreibung der Personen dar, die aufgrund umweltbedingter Ursachen ihre Heimat verlassen und nimmt gleichzeitig von der im Internationalen Flüchtlingsrecht verwendeten Terminologie Abstand.“

Im Rahmen ihrer Dissertation diskutiert sie ausführlich den Begriff „Umweltflüchtlinge“ und setzt sich mit rechtlichen Fragen des internationalen Flüchtlingsschutzes auseinander. Ein bekannter Fall, in dem Menschen, die vor Naturkatastrophen oder schleichenden Umweltveränderungen in ein anderes Land geflohen sind, die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zugesprochen wurde, ist ihr nicht bekannt. Zwar titelten im August 2014 einige Medien „Klimaflüchtlinge anerkannt“ und bezogen sich dabei auf zwei Gerichtsentscheidungen in Neuseeland. Dort hatte eine Familie aus dem Inselstaat Tavalu wegen der Auswirkungen des Klimawandels eine Anerkennung als Flüchtling geltend gemacht. Die Familie erhielt zwar einen Schutzstatus in Neuseeland. Dabei handelte es sich — so die Wissenschaftlerin — jedoch nur um einen humanitären Abschiebeschutz aufgrund der individuellen Familiensituation und nicht um einen flüchtlingsrechtlichen Schutz wegen des Klimawandels. Das Gericht wies in seiner Urteilsbegründung ausdrücklich darauf hin, dass die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention nicht in Betracht gekommen sei, wie Britta Nümann hervorhebt. In der Tat ist es für die betroffenen Menschen praktisch unmöglich, den Zusammenhang zwischen ihrer Flucht und dem Klimawandel zu beweisen und die Verursacher „dingfest“ zu machen.

Definition des UNHCR

Definition des UNHCR

Im November 2020 setzte sich das UNHCR nochmal mit dem Begriff Klimaflüchtlinge („climate refugee“) auseinander, vom dem es sich distanziert. Genauer sei von Personen zu sprechen, die im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und Klimawandel vertrieben werden („persons displaced in the context of disasters and climate change“).

Genießen Umweltflüchtlinge einen besonderen Schutz?

Das „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ — so der offizielle Titel der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) — von 1951 und das ergänzende Protokoll von 1967 werden als „Magna Charta“ der Flüchtlinge bezeichnet und sind bis zum heutigen Tage die wichtigsten internationalen Dokumente zum Schutz der Flüchtlinge. Die Konvention legt fest, wer ein Flüchtling ist und welchen Schutz er oder sie genießt, aber auch welche Pflichten er oder sie hat.

Artikel 33 enthält das Verbot, einen Flüchtling „auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten auszuweisen oder zurückzuweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde“. Laut Artikel 1 A der Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“.

Menschen, die vor der Klimaveränderung und Umweltkatastrophen ihre Heimat verlassen müssen, fallen nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention und damit nicht unter den Schutz des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Solange sie im eigenen Land als Binnenvertriebene bleiben, unterstützt sie ihr Heimatland und sie unterliegen den dort geltenden Gesetzen. Wenn sie aber die Staatsgrenzen überschreiten, klafft eine Schutzlücke.

Hintergrundwissen: „Pacific Visa“ für Neuseeland

Hintergrundwissen: „Pacific Visa“ für Neuseeland

Neuseeland könnte sich aufgrund seiner geographischen Nähe zu den vom Klimawandel am stärksten betroffenen Südseeinseln in Zukunft noch stärker mit dem Thema „Umweltflucht“ konfrontiert sehen. Es hat schon ein besonderes Visum für eine dauerhafte Einwanderung nach Neuseeland aus dem pazifischen Raum geschaffen. Dieses „Pacific Access Category Resident Visa“ (PAC) kommt aber schon wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen und den Anforderungen an die berufliche Qualifikation nur für einen sehr begrenzten Kreis von Menschen in Frage. Einwohner:innen aus Kiribati, Tuvalu, Tonga oder Fidji können sich für eine Art von Lotterie, ein Auswahlverfahren („ballot“) registrieren. Falls ihre Registrierung gezogen wird, können sie sich dann für ein Visum bewerben.

Wie ein Sprecher der neuseeländischen Immigrationsbehörde (INZ) auf Anfrage mitteilte, stehen jährlich 650 Plätze zur Verfügung: Jeweils 250 für Fidschi und für Tonga und je 75 für Kiribati und Tuvalu. Neuseeland erhielt bis zum Ende der Bewerbungsfrist 2019 beispielsweise rund 12.300 Bewerbungen. Für Samoa stehen unter einem besonderen Quotensystem jährlich zusätzlich 1.100 Plätze zur Verfügung. Mitte des Jahres werden die Nummern der „Gewinner:innen“, die sich dann um ein Visum bewerben können, im Internet veröffentlicht. Neuseeland will mit dem „Pacific Visa“ vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter ansprechen; die Altersgrenze als Voraussetzung liegt zwischen 18 und 45 Jahren.

Bewerberinnen und Bewerber müssen ein konkretes Vollzeitarbeitsangebot eines neuseeländischen Arbeitgebers nachweisen, der ihnen und ihrer Familie ein Einkommen für den Lebensunterhalt sichert. Falls sie eingeladen werden, sich für einen Aufenthalt zu bewerben, müssen sie schriftlich wie mündlich in der Lage sein, Antworten über sich selbst, ihre Familie und ihren Hintergrund in Englisch zu beantworten. Außerdem müssen sie die Visavoraussetzungen, zum Beispiel einen guten Gesundheitszustand, erfüllen. Kinder und junge Menschen im Alter bis zu 24 Jahren können mitreisen, falls sie bei der Registrierung angegeben werden.

Seit 2015/16 wurden die Quoten im Großen und Ganzen ausgeschöpft, in 2014/15 wurde aber beispielsweise kein Visum für die Bewohner:innen der Fidschis im Rahmen dieses Programms ausgestellt. Es handelt sich also um alles andere als eine „Einreisemöglichkeit für Umweltflüchtlinge“, sondern ähnlich wie in den USA um die Bewerbung für eine „Green Card“ und um Arbeitsmigration in einem klassischen Einwanderungsland wie Neuseeland, das auf die Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen ist.

Die „Kampala-Konvention“ von Afrika

Es besteht alles in allem also weltweit kein besonderer Schutzstatus oder eine Art von Visum für Klimamigrantinnen und -migranten. Beim internationalen Flüchtlingsschutz weist Britta Nümann allerdings auf die 1998 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Leitlinien für Binnenvertriebene hin. Die darin enthaltene Definition von Binnenvertriebenen erfasst zwar Umweltkatastrophen („natural or man-made disasters“) als Abwanderungsgründe. Flucht aufgrund von Umweltveränderungen und dem zum Klimawandel beitragenden menschlichen Verhalten fallen in den Anwendungsbereich dieser Leitlinien, sind aber nicht rechtsverbindlich und nutzen den Betroffenen somit herzlich wenig. Auf regionaler Ebene sieht es jedoch in Afrika anders aus, wie die Wissenschaftlerin unterstreicht.

In Afrika trat 2012 die „Kampala-Konvention“ in Kraft, deren Definition von Binnenvertriebenen wortwörtlich mit den Leitlinien übereinstimmt. Bei der „Kampala-Konvention“ handelt es sich also um ein verbindliches Abkommen: „Sie soll ein rechtliches Rahmenwerk in Afrika schaffen, um einen angemessenen Schutz sowie dauerhafte Lösungen für Binnenvertriebene zu erwirken. Dabei werden Umweltveränderungen aufgrund des Klimawandels ausdrücklich als Abwanderungsgrund erfasst. Die Vertragsstaaten sind zudem verpflichtet, die davon betroffenen Personen zu schützen und zu unterstützen" (Quelle: Nümann, Britta: Umweltflüchtlinge? Umweltbedingte Personenbewegungen im internationalen Flüchtlingsrecht, Baden-Baden 2014). Ansatzpunkte, Menschen, die vor Klimakatastrophen fliehen müssen, Schutz zu gewähren, sind also durchaus vorhanden, beispielsweise auch durch die sogenannten humanitären Visa für Katastrophenflüchtlinge in Zentralamerika oder durch den sogenannten temporären Schutzstatus in den USA nach Umweltkatastrophen.

Die Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses und ihre Folgen

Urteil des UN-Menschenrechtsausschusses

Es bestehen weitere Hoffnungsschimmer für einen besseren Schutz für Umweltmigrant:innen, beispielsweise durch eine Entscheidung des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen („UN Human Rights Committee“) vom Januar 2020. Demnach dürfen Länder solche Menschen nicht abschieben, die von Klimaveränderungen betroffen sind, die ihr Recht auf Leben verletzen. Zum ersten Mal fasste eine Menschenrechtseinrichtung der Vereinten Nationen damit eine Entscheidung, die die Beschwerde eines einzelnen Klägers im Zusammenhang mit der Klimaveränderung betraf, was der UN-Nachrichtendienst als „historisch“ bezeichnete.

Fall „Teitiota“ aus Kiribati

Ioane Teitiota von der Pazifikinsel Kiribati hatte die Beschwerde eingereicht, nachdem Neuseeland 2015 seinen Asylantrag abgelehnt und ihn mit seiner Frau und seinen Kindern abgeschoben hatte. Teitiota hatte argumentiert, seine Heimat sei unter anderem aufgrund des steigenden Meereswasserspiegels unbewohnbar geworden. Der Klimawandel führe zur Versalzung des Trinkwassers und zur Erosion des Ackerlandes. Darüber sei es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen über Landstreitigkeiten mit mehreren Todesopfern gekommen. Der Menschenrechtsausschuss, der als Kontrollorgan über die Einhaltung des „Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte“ wacht, wies trotzdem die Beschwerde des Klägers aus Kiribati ab. Die Gerichte in Neuseeland hätten seinen Asylantrag gründlich geprüft, um zu dem Schluss zu kommen, dass Kiribati genügend Maßnahmen ergriffen hätte, um das Leben des Klägers und seiner Familie zu schützen. Deshalb werde sein Recht auf Leben nicht verletzt.

Trotzdem, so Yuval Shany, ein israelischer Juraprofessor, der dem UN-Menschenrechtsausschuss vorsteht, setze das Urteil neue Standards, die den Erfolg von Asylanträgen erleichtern könnten, die Klimaveränderungen als Fluchtgrund betreffen. Das Komitee war ferner der Ansicht, dass der Klimawandel sowohl unmittelbar Auswirkungen beispielsweise durch Überflutungen als auch langfristig zum Beispiel durch Versalzung der Böden haben könnte. Beide Folgen des Klimawandels könnten dazu führen, dass Menschen Grenzen überqueren und Schutz vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels suchen müssten.

Folgen des Urteils

Inwieweit diese doch etwas widersprüchliche Entscheidung wirklich Auswirkungen auf die internationale Rechtsprechung und die Anerkennung von Asyl aus Gründen des Klimawandels haben wird, bleibt abzuwarten. Nach Ansicht von Andreas Zimmermann, Mitglied im UN-Menschenrechtsausschuss und Professor für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam, müssen jetzt Staaten eine Abschiebung in ein vom Klimawandel bedrohtes Land behandeln wie die Abschiebung in ein Bürgerkriegsland. Nach seinen Worten sind die Entscheidungen des Ausschusses zwar nur Empfehlungen, „aber verbindlich, auch wenn wir sie nicht mit Zwangsmitteln durchsetzen können“.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin untermauert die Bedeutung der Entscheidungen der Fachausschüsse der Vereinten Nationen und stellt grundsätzlich fest, dass sie „quasi-gerichtlich“ seien: „Sie haben keine unmittelbare völkerrechtliche Verbindlichkeit, wirken jedoch über den Grundsatz „pacta sunt servanda“ (dt.: Verträge sind einzuhalten). Danach haben die Staaten die ratifizierten Abkommen einzuhalten und so entsteht eine mittelbare Verbindlichkeit der Auffassungen der Ausschüsse. Auch die politische Wirkkraft der in den Entscheidungen oder Einschätzungen (engl.: views) enthaltenen Empfehlungen ist hoch. So werden die Entscheidungen in der Regel auch akzeptiert und entfalten über den Einzelfall hinaus Wirkung, indem sie in anderen Verfahren zur Auslegung und Anwendung nationalen Rechts herangezogen werden und gesetzliche, strukturelle sowie soziale Veränderungen bewirken.

Auf der anderen Seite stellte das Bundesinnenministerium fest, dass das Votum des UN-Menschenrechtsausschusses in Sachen Klimaflucht keine unmittelbaren Auswirkungen habe. Diese Rechtsauffassung teilt auch Daniel Thym, Leiter des Forschungszentrum Asyl- und Ausländerrecht an der Universität Konstanz: „Außerhalb der Pazifikinseln hat die Stellungnahme des UN-Menschenrechtsausschusses keine juristischen Folgen, weil der Klimawandel nie als alleinige Ursache zu sehen sein wird — in anderen Fällen dürfte der Klimawandel Fluchtbewegungen verstärken, aber nicht Hauptursache sein.“

Wie groß ist die Zahl der Umweltflüchtlinge?

200 Millionen Umweltflüchtlinge bis 2050?

Die Zahlen über umweltbedingte Migration sind vage. „Schleichende“ Umweltveränderungen wie Dürre oder der Anstieg des Meereswasserspiegels, die zur Flucht führen können, lassen sich schwer erfassen. Zahlen, wie viele Menschen nach Naturkatastrophen nach welchem Zeitraum wieder in ihre Heimat zurückkehren können, werden nicht weltweit registriert und können schon gar nicht vorausgesagt werden. So ist man auf Fallstudien und Schätzungen angewiesen, auch wenn jetzt Informationen über verschiedene Länder gesammelt werden und Forschungsberichte anlaufen. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang die fast schon „magische Zahl“ von 200 Millionen Umweltmigrantinnen und -migranten, die der britische Wissenschaftler Norman Myers bis 2050 schon vor Jahren vorausgesagt und vor riesigen Migrationsströmen gewarnt hatte. Seiner Einschätzung nach beruhen künftige Migrationsbewegungen auf drei Hauptursachen: Umweltschäden, wachsende Armut und Bevölkerungswachstum.

Seine Voraussage, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern längst in Frage gestellt wurde, spukt durch Politik und Medien. Sie wird sogar als Vorhersage der Vereinten Nationen dargestellt, die sich jedoch inzwischen von Myers Hochrechnungen distanziert haben. In der wissenschaftlichen Debatte um die Umweltflucht gehört Myers zu den „Alarmisten“, vor allem Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, die in den Klimaveränderungen einen vorrangigen Stellenwert bei den Entscheidungen über die Migration sehen. Auf der anderen Seite stehen die „Skeptiker“ aus den Sozialwissenschaften, die von einem Bündel von Faktoren bei Flucht und Migration ausgehen.

2018: 17 Millionen Katastrophenflüchtlinge

Zumindest liegen einigermaßen verlässliche Zahlen zu den Katastrophenflüchtlingen vor, also Menschen, die beispielsweise vor Hurrikans oder Überschwemmungen fliehen müssen, wobei strittig ist, ob dies alles durch Klimaveränderungen oder auch durch natürliche Klimaschwankungen hervorgerufen ist. Aus den Daten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) geht hervor, dass allein im Jahr 2018 weltweit 17,2 Millionen Menschen in 144 Ländern und Gebieten aufgrund von Umweltkatastrophen wie Stürmen oder Starkregen im eigenen Land vertrieben wurden. Im ersten Halbjahr 2019 wurden sieben Millionen solcher neuer interner Vertriebenen erfasst. Innerhalb von elf Jahren — von 2008 bis 2018 — wurden 265,3 Millionen Menschen aufgrund von Katastrophen im eigenen Land vertrieben. Süd- und Ostasien sowie der Pazifikraum waren dabei die am stärksten betroffenen Regionen. Vor allem die Philippinen, Indien und China verzeichneten 2018 die meisten katastrophenbedingen Vertreibungen (Quelle: IOM: World Migration Report, 2020).

In welchen Regionen gibt es die meisten Umweltflüchtlinge?

Ost-Afrika

Ost-Afrika

Sicher ist, dass Klimaveränderungen die Fluchtbewegungen auf der Welt weiter verschärfen werden. Die Menschen in Somalia leiden nicht nur wegen der bewaffneten Konflikte, sondern auch unter den Dürren. Mitte 2019 waren nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe beispielsweise rund 50.000 Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, weil sie nach Nahrung, Wasser, Hilfe und Arbeit vor allem in den städtischen Gebieten suchten. 5,4 Millionen Menschen litten in Somalia unter Lebensmittelknappheit.

Insgesamt haben sich — so die Flüchtlingshilfe — die Naturkatastrophen in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. So starke Wirbelstürme wie noch nie fegten über Mosambik, Simbabwe und Malawi hinweg. Sturzfluten hinterließen Schlamm und Trümmer. Ende 2019 verwüsteten sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen große Teile des Südsudans, fast eine Million Menschen waren von der Naturkatastrophe betroffen. Ein Forschungsteam, an dem die Universität Tübingen beteiligt ist, befürchtet, dass durch die Klimaerwärmung die Reisernte weltweit deutlicher zurückgeht als bisher angenommen. Für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stellt Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel dar.

Inselstaaten im Südpazifik

Inselstaaten im Südpazifik

Die kleinen Inselstaaten im Südpazifik spüren schon lange die katastrophalen Auswirkungen der Klimaveränderungen. Die Fischerei und der Tourismus leiden. Menschen müssen die Küstenregionen verlassen, das Grundwasser versalzt, das Südseeparadies ist längst bedroht. Wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern der Südseeinseln spricht, dann hört man: Sie wollen gar nicht Land in Indonesien kaufen oder sich gar auf den Weg in die reichen Wohlstandsinseln im Norden wie Deutschland machen. Sie wollen nur eines: in ihrer angestammten Heimat bleiben.

Die Malediven werden immer wieder zitiert, wenn es um untergehendes Land geht, wobei dort die Korallenbleiche das Hauptproblem ist. Korallen als natürliche Schutzbarrieren vor dem Meer verschwinden. Umweltminister Hussain Rasheed Hassan sieht das Thema offensichtlich differenzierter als sein früherer Ministerpräsident Mohamed Nasheed und sagte in einem Interview: „Wir verstehen uns nicht als zukünftige Klimaflüchtlinge. Für uns ist es unvorstellbar, dass die Malediven zum Atlantis der Neuzeit werden und man über unser Land schon bald nur noch in den Geschichtsbüchern liest. Stattdessen fokussieren wir unsere gesamte Energie darauf, dem Rest der Welt unsere Situation vor Augen zu führen und dafür zu sorgen, dass auf globaler Ebene alles getan wird, um den Klimawandel zu bekämpfen.“

Deshalb haben sich die Malediven in einer Allianz der kleinen Inselstaaten wie Haiti, Singapur, Fidschi und rund vierzig weiteren Staaten zusammengetan, um mehr politischen Einfluss zu gewinnen. Auf die Frage, ob nicht die eigenen Umweltprobleme wie die zunehmende Vermüllung des Archipels stark vernachlässigt wurden, räumt Minister Hassan selbstkritisch ein: „Das stimmt. Leider haben frühere Regierungen sich überhaupt nicht um die Umweltprobleme im Land gekümmert. Obwohl Einwegplastik schon seit Jahren ein riesiges Problem auf den Malediven ist, wurde nicht viel dagegen unternommen.“ So werden nicht nur auf den Malediven globale Klimaveränderungen von lokalen Umweltproblemen wie Abholzung von Wäldern oder überfischte Fanggründe überlagert, die durch Wirtschaft und Politik vor Ort verursacht werden.

Die Malediven, aber auch Kiribati und Tuvalu gehören zu den besonders gefährdeten kleinen Inselstaaten. Dort und in anderen Regionen verfügen die Bevölkerungsgruppen, die am stärksten betroffen sind, über die geringsten finanziellen Mittel, um zu migrieren. Für sie besteht die Gefahr, dass sie zu sogenannten „trapped populations“ („gefangenen Bevölkerungsgruppen“) werden, die ohne Unterstützung nicht aus ihrer aussichtslosen Situation durch Migration entkommen können. Kiribati, der Inselstaat im Pazifik, könnte als erstes dem Klimawandel zum Opfer fallen, weil die verschiedenen Inseln nur zwei Meter über dem Meeresspiegel liegen.

Anote Tong war von 2003 bis 2016 Präsident von Kiribati und versuchte immer wieder, auf das Schicksal seines Landes aufmerksam zu machen, auf die Versalzung der Süßwasserquellen oder auf ganze Dörfer, die verschwinden könnten. Für die rund 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat Tong das Konzept der „Migration in Würde“ („migration with dignity“) entwickelt: Die Menschen sollen so ausgebildet werden, dass sie nach der Migration Arbeit in den Aufnahmeländern finden und so einen positiven Beitrag leisten können. Dafür wären aber Migrationsabkommen mit Ländern wie Neuseeland notwendig, die nicht in Sicht sind. Sein Amtsnachfolger Taneti Maamau hat dieses Migrationskonzept bereits verworfen. Er verfolgt den Weg des „Bleibens und Anpassens“, wobei der Tourismus und die Fischerei eine wichtige Rolle spielen und internationale Partner helfen sollen. Der frühere Präsident Tong hatte die Idee, Land auf Fidschi zu kaufen, damit seine Landsleute gegebenenfalls umsiedeln könnten.

Andere Regierungen wie Tuvalu befürchten, dass die Industrienationen sich ihrer Verantwortung entziehen, weil die Probleme wie der steigende Meereswasserspiegel durch Umsiedlung scheinbar gelöst wären. Einige Inselstaaten profitieren von historischen Abkommen, die heute von großer Bedeutung sind. Die Marshallinseln, Palau und die föderierten Staaten von Mikronesien unterhalten seit 1985 ein Abkommen mit den USA, das ihnen umfangreiche Migrationsrechte in die Vereinigten Staaten einräumt. Tokelau, Niue und die Cookinseln sind mit Neuseeland assoziiert. Ihre Einwohner:innen verfügen über die neuseeländische Staatsbürgerschaft, so dass sie dorthin auswandern können. Dabei handelt es sich um kleinere Bevölkerungsgruppen, übrigens in der Südsee wie auf den Marshallinseln oder auf Palau, die auf ehemaligem deutschen Kolonialgebiet leben, wodurch man aufgrund der negativen kolonialen Vergangenheit vielleicht eine Verpflichtung der Bundesrepublik für Hilfsmaßnahmen ableiten könnte, was aber bisher als Forderung noch nicht aufgetaucht ist. Insgesamt wird befürchtet, dass auf den Inseln im Pazifischen und Indischen Ozean sowie in der Karibik 1,2 bis 2,2 Millionen Menschen ihre angestammte Heimat verlieren könnten.

Generell findet Migration und Flucht im eigenen Land statt. Das gilt es gerade auch beim Thema Umweltflucht nochmals festzuhalten. Nach einer Studie der IOM in der Dominikanischen Republik, Haiti, Kenia, Mauritius, Papua-Neuguinea und Vietnam haben 2015 und 2016 nur wenige Migrantinnen und Migranten die Landesgrenzen überschritten: Vier von fünf blieben trotz Klimaveränderungen innerhalb der Landesgrenzen. Interessanterweise siedeln Regierungen selbst zunehmend eine größere Anzahl von Menschen aufgrund von Umweltveränderungen und Klimawandel um. Nach Angaben der IOM wurden beispielsweise Zehntausende in Haiti und in Vietnam, Hundertausende in Äthiopien, rund eine Million auf den Philippinen und mehrere Millionen in China umgesiedelt.

Ein aktuelles Beispiel stammt aus Indonesien, wo die Regierung die extrem durch Umweltprobleme überlastete Hauptstadt Jakarta auf die Insel Borneo verlagern will. In manchen Vierteln steigt das Wasser bis zu 25 Zentimeter pro Jahr; die Hauptstadt „säuft ab.“ Zur gleichen Zeit graben Tausende Einwohner:innen illegal nach sauberem Trinkwasser. Im Großraum Jakarta leben dreißig Millionen Menschen, die natürlich nicht alle umsiedeln werden. Aber ein beträchtlicher Teil wird sicherlich der neuen Hauptstadt „folgen“, in eine ökologisch sehr empfindliche Region.

Wanderausstellung „Klimaflucht“

der Deutschen KlimaStiftung

Seit 2016 verleiht die Deutsche KlimaStiftung die Wanderausstellung „Klimaflucht“. Diese war 2019 auch im Haus auf der Alb, dem Tagungszentrum der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, zu Gast. Lesen Sie mehr über Menschen aus aller Welt, deren Leben durch die Folgen des Klimawandels bedroht sind. mehr

Wer flüchtet vor allem?

Es sind insgesamt eher die Angehörigen der unteren Mittelschichten, die das Geld und die Möglichkeiten haben, auszuwandern. Diese Erkenntnis, die nicht neu ist, bestätigte eine Studie des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP — United Nations Development Programme: Scaling Fences) vom Oktober 2019. Befragt wurden dabei 3.069 erwachsene afrikanische Migrantinnen und Migranten (im Alter über 18 Jahren) aus 43 afrikanischen Ländern, die in 13 europäischen Ländern interviewt wurden. Alle waren nach eigenen Angaben irregulär nach Europa gekommen und hatten sich in die Hände von Menschenschmugglern begeben, weil es keine andere Möglichkeit gegeben hatte. Viele dieser Migrantinnen und Migranten aus Afrika gehören dort zur Mittelschicht, sind vergleichsweise gut gebildet und haben in der Heimat nicht selten mehr verdient als der Durchschnitt. Trotzdem sehen sie keine Perspektive in ihren Ländern. Sie hoffen auf ein besseres Einkommen, wollen ihre Familien unterstützen und machen sich deshalb auf nach Europa. Oft ist es aber nicht nur die Suche nach einem Arbeitsplatz, denn sechzig Prozent der bei der Untersuchung Befragten hatten entweder einen Arbeitsplatz oder gingen zur Schule.

Die Studie belegt, dass gut die Hälfte der Migrantinnen und Migranten für die Reise nach Europa von Verwandten und Freunden unterstützt wurden. Etwa 78 Prozent schicken nun Geld zurück. Alles in allem hat sich die lebensgefährliche Route nach Europa für die Migrant:innen „gelohnt“, vor allem für diejenigen, die trotz der illegalen Einreise einen Job gefunden haben. Über ein Drittel — 38 Prozent — wird hier illegal beschäftigt. Die „irreguläre Migration“ hat die finanzielle Lage von 73 Prozent der Migrant:innen verbessert. Zwar sind sie in Europa schlecht bezahlt, aber im Durchschnitt verdienen sie immer noch dreimal mehr als im Heimatland.

Bei den Migrantinnen aus Afrika verzeichnet die Studie übrigens eine Umkehr der Einkommensverhältnisse: In Afrika verdienen Frauen weniger als Männer. In Europa ist es dann umgekehrt: Migrantinnen verdienen elf Prozent mehr als die Männer. Dafür sind sie häufiger Opfer von kriminellen Handlungen, vor allem von sexueller Gewalt.

Über die Hälfte der Befragten sagten, dass die Reise nach Europa schlimmer als erwartet war. Auf die Frage, was sie von dieser Reise hätte abhalten können, war die häufigste Antwort trotz allem: „nichts.“ Fast alle — 93 Prozent — der Migrant:innen erklärten, dass sie die lebensgefährliche Reise wieder antreten würden. Die Befragung hat auch herausgefunden, warum die Migrant:innen trotz aller Widrigkeiten und auch beim Scheitern in Europa bleiben wollen: Es ist die Angst, die Scham, sich zu blamieren, weil sie vermeintlich versagt haben und nicht genügend Geld nach Hause schicken können.

Weitere Erkenntnisse nicht nur aus der UN-Untersuchung sind wichtig für die Entwicklungszusammenarbeit: Wenn sie die Menschen aus extremer Armut befreit, dann steigt der „Migrationsbuckel“ („migration hump“), weil das Einkommen und damit die Möglichkeiten zur Auswanderung zunehmen. Erst später sinkt demnach mit weiter steigendem Wohlstand der Wunsch, auszuwandern. Entwicklungszusammenarbeit muss all dies berücksichtigen und vor allem Perspektiven und Arbeitsplätze für die Menschen in Afrika schaffen. Eine Jahrhundertaufgabe, vor der nicht nur Europa steht!

Wie groß sind die Schäden durch Naturkatastrophen?

Weltweit sind 2020 die Schäden durch Naturkatastrophen gestiegen, die rund 210 Milliarden US-Dollar ausmachten und deutlich über denen des Vorjahres lagen. 8.200 Menschen kamen bei diesen Naturkatastrophen ums Leben. Die teuerste Naturkatastrophe des Jahres verzeichnet die „Munich RE“ mit dem schweren Hochwasser in China während des Sommermonsuns. Die Gesamtschäden beliefen sich auf rund 17 Milliarden Dollar, wovon aber nur zwei Prozent versichert waren.

Nordamerika verzeichnete die höchsten Schäden durch Naturkatastrophen, unter anderem durch Hurrikans, schwerste Gewitter und Waldbrände. Für 2020 verzeichneten die Versicherer eine Rekord-Hurrikansaison mit dreißig Stürmen — mehr als je zuvor. Auch diese Expert:innen gehen in ihrer Bilanz im Januar 2021 davon aus, dass bei all diesen Gefahren langfristig der Klimawandel eine zunehmende Rolle spielen wird.

Gleichzeitig unterstreicht die Organisation „Germanwatch“, die unter anderem auf der weltweit anerkannten Datenbasis der „Munich Re“ arbeitet, diese These. Die unabhängige Entwicklungs- und Umweltorganisation spricht in ihrem Bericht davon, dass im Zeitraum von 2000 bis 2019 mehr als 475.000 Menschen als direkte Konsequenz von über 11.000 Extremwetterereignissen zu Tode kamen. Die wirtschaftlichen Schäden beliefen sich auf rund 2,56 Billionen US-Dollar, wovon vor allem die ärmeren und verwundbaren Staaten wie Myanmar betroffen waren. Länder wie die Philippinen oder Pakistan werden demnach inzwischen so oft von Wetterextremen heimgesucht, dass sie kaum in der Lage seien, sich davon zu erholen (Quelle: Germanwatch (Hrsg.): Global Climate Risk Index 2021. Who suffers most from Extreme Weather Events?).

2019: Schäden durch Naturkatastrophen

2019: Schäden durch Naturkatastrophen

Wirbelstürme, Hurrikans und Zyklone

Naturkatastrophen verursachen jedes Jahr immense Schäden. 150 Milliarden US-Dollar waren es allein im Jahr 2019, wie die „Munich Re“, eine weltweit führende Anbieterin der Rückversicherer, in ihrer Bilanz feststellt. Trotz dieser gewaltigen Schäden, bei denen 9.000 Menschen ums Leben kamen, entspricht dies dem Durchschnitt der letzten dreißig Jahre. 820 Naturkatastrophen verzeichneten die Versicherer in ihrem Bericht. Versichert waren nur rund ein Drittel der Schäden, was auf die noch sehr große Versicherungslücke vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern hinweist. 2019 war in Japan das zweite Jahr mit Rekordschäden durch tropische Wirbelstürme mit extremen Niederschlägen, auch weitab vom Sturmzentrum. An vielen Orten fielen innerhalb von 24 Stunden vierzig Prozent des üblichen Jahresniederschlags. An vielen Flüssen brachen die Dämme. Der stärkste Hurrikan der Saison — Dorian — suchte die Bahamas heim und versursachte verheerende Schäden.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, war der Zyklon Idai, der im März 2019 in Mosambik wütete, die folgenschwerste Katastrophe des Jahres. Über 1.000 Menschen kamen ums Leben, Hundertausende verloren ihr Hab und Gut. Der Zyklon traf die Hafenstadt Beira, die zweitgrößte Stadt Mosambiks mit einer halben Million Einwohner:innen, mit einer Windgeschwindigkeit von rund 170 km/h. Die Flutwelle und starke Niederschläge bis weit ins flache Hinterland hinein lösten Überschwemmungen aus und vernichteten die Ernten. Die „Munich Re“ spricht von einem Schaden von rund 2,3 Milliarden US-Dollar, von dem fast nichts versichert war. Dieser Schaden entspricht einem Zehntel der Wirtschaftsleistung des armen Landes, das nur wenige Wochen später von einem weiteren Zyklon getroffen wurde.

Hitzewellen und Unwetter in Europa, Brände in Australien

Der größte Schadentreiber in Europa war eine Kombination aus Hitzewellen und schweren Unwettern mit Hagelkörnern in Golfballgröße. An der Adria zerschmetterten Hagelkörner so groß wie Orangen Autos und Dächer; viele Menschen wurden verletzt. Venedig beklagte im November 2019 ein Rekordhochwasser. In Australien brannte am Beginn des neuen Jahrzehnts ein Gebiet, das doppelt so groß ist wie Belgien. 2019 war das heißeste und trockenste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im von Buschfeuern heimgesuchten Land. Nach einer Analyse australischer Forschenden hat es in vorindustrieller Zeit etwa einmal in 500 Jahren eine extreme Dürre gegeben. Inzwischen passiere das alle fünfzig Jahre. Zum Symbol für die vernichtenden Buschbrände sind die Koalas geworden. Im Januar 2020 gingen die Schätzungen von insgesamt 1,25 Milliarden Tieren unterschiedlicher Arten aus, die Opfer der Flammen wurden.

Wie viele Umweltflüchtlinge wird es in Zukunft geben?

Ist schon die aktuelle Datenlage vage, so ist die Voraussage über die künftige Dimension der Katastrophen- und Umweltflucht sehr schwierig, um nicht zu sagen: „reine Kaffeesatzleserei“. Allein schon die Vielschichtigkeit der Migrationsgründe lassen keine fundierten Prognosen zu; es bleibt also bei Spekulationen. Wenn man auf die letzten Jahrzehnte zurückblickt, so bleibt festzuhalten, dass sich kein Millionenheer in Richtung der vermeintlichen Wohlstandsinseln auf der nördlichen Halbkugel in Marsch gesetzt hat, auch wenn die Zahl der Flüchtlinge, die Europa erreicht haben, gestiegen ist.

In den Jahren 2015/16 sprach man von einer „Flüchtlingskrise“, die aber keine Krise der Flüchtlinge, sondern eine Krise der Migrations- und Flüchtlingspolitik war, die noch anhält. Europa hat sich seitdem erfolgreich abgeschottet und seine Außengrenzen bis nach Afrika verlagert, wobei die Mehrzahl der Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten der Welt wie Syrien stammen und nicht aus Ländern, die von Umweltschäden heimgesucht sind wie beispielsweise Bangladesch. Die Flüchtlingszahlen haben seit 2015 stark abgenommen. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 76.000 grenzüberschreitende Asylerstanträge gestellt, bei denen eine Einreise nach Deutschland vorausging. Das sind 31,5 Prozent weniger als im Vorjahr. In der EU gingen die Zahlen ebenfalls um rund ein Drittel zurück.

Für die Zukunft ist nicht damit zu rechnen, dass sich Millionen von Umweltflüchtlingen auf den Marsch machen werden. Wie soll es auch Katastrophenflüchtlingen aus den Südseestaaten oder Bangladesch gelingen, nach Europa zu gelangen, wenn man sich schon die Reisekosten nicht leisten kann? Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass beispielsweise nach einem verheerenden Taifun auf den Philippinen nicht eine Karawane von Flüchtlingen in Richtung Norden aufbricht. Woher soll auch hier das Geld kommen, wenn man gerade seine Habseligkeiten verloren hat? Außerdem hätten sie keine Chance, als Flüchtlinge anerkannt zu werden und bleiben zu dürfen. Europa würde niemals Millionen von Flüchtlingen aufnehmen, selbst wenn sie politisch verfolgt wären. So ist es zum Beispiel nicht einmal gelungen, in der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 160.000 Flüchtlinge europaweit zu verteilen, bei einer Einwohnerzahl von einer halben Milliarde in der EU.

Zukünftige Prognosen

Wie wird es nun weitergehen? Zunächst einmal gilt es festzuhalten: Auswanderungswunsch und die wirklich vollzogene Auswanderung sind zwei gänzlich verschiedene Dinge, wie Steffen Angenendt von der „Stiftung Wissenschaft und Politik“ (SWP) feststellt. In der Zeit von 2010 bis 2015 äußerten zwar rund 27 Prozent der Menschen in Afrika den Wunsch, auszuwandern. Geplant hatten dies vier Prozent. Vorbereitungen dafür hatten zwei Prozent getroffen. Und tatsächlich ausgewandert sind unter einem Prozent, aber sie haben sich nicht auf nach Europa gemacht. Im Jahre 2017 wanderten beispielsweise 19 Millionen Afrikaner:innen in andere afrikanische Länder aus. 17 Millionen gingen in andere Länder, aber: als legale Einwanderer. Nur eine kleine Minderheit, über die es keine genauen Zahlen gibt, versuchte nach Europa oder in andere Teile der Wohlstandswelt zu gelangen.

Die Prognosen über künftige Wanderungsbewegungen sind generell schwierig. Kaum jemand hatte beispielsweise damit gerechnet, dass in den letzten Jahren so viele Menschen aus dem Bürgerkrieg in Syrien zu uns flüchten würden oder dass die Zuwanderung aus den südeuropäischen Staaten wie Italien oder Spanien nach Deutschland so stark ansteigen würde. Voraussagen über die Umweltflucht sind noch schwieriger zu treffen. Frédéric Docquier, ein international anerkannter Wirtschafts- und Migrationswissenschaftler, kommt zu dem Ergebnis, dass es durch den langfristigen Klimawandel nicht zu der oft vorausgesagten größten weltweiten Flüchtlingskrise aller Zeiten kommen wird, wie ihn in den Medien beispielsweise die britische Tageszeitung „The Guardian“ prophezeit.

Nach seinen verschiedenen Szenarien führt der Klimawandel dazu, dass im Laufe des 21. Jahrhunderts zwischen 100 bis 160 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter freiwillig oder gezwungenermaßen unterwegs sein werden. Kinder hinzugerechnet, kommt er auf rund 200 bis 300 Millionen Menschen. Nach seinen Berechnungen werden aber achtzig Prozent von ihnen als Binnenflüchtlinge im eigenen Land bleiben, entweder in ihrer Heimatregion, oder sie werden aus ländlichen Gegenden in die städtischen Regionen wandern. Nur zwanzig Prozent werden sich auch aufgrund der gegenwärtigen Migrationspolitik für eine langfristige Auswanderung in die Staaten der OECD entscheiden, in der die reichen Industrieländer sich zusammengeschlossen haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie aufgenommen werden, denn die Industrieländer regeln nach wie vor die Aufnahme und könnten sich mit ihrer Migrationspolitik noch weiter abschotten (Quelle: Docquier, Frédéric u.a.: Climate Change, Inequality, and Human Migration, 2019).

„Brain drain“ und „brain gain“

Docquier unterstreicht, dass es sich aufgrund der bisherigen Erfahrungen in erster Linie um Binnenflüchtlinge handeln wird. Auch er hebt hervor, dass die Flüchtlinge aus Ländern stammen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, aber am meisten von den negativen Auswirkungen betroffen sind. Alles in allem hat nach seiner Einschätzung, die von anderen Fachleuten geteilt wird, der Klimawandel nur beschränkte Auswirkungen auf die internationale Migration, selbst bei extremen Szenarien, die er ausführlich darstellt.

Insgesamt zeigt die Studie, wie schwierig es ist, Voraussagen über zwei bis drei Generationen hinweg bis zum Jahre 2100 zu treffen. Noch besteht die Möglichkeit, die Klimaveränderungen und damit auch die Zahl der Umweltmigrantinnen und –migranten zu beeinflussen und sozusagen das Schlimmste zu verhindern. Davon auszugehen, dass Klimawandel und Erderwärmung automatisch Migration auslösen und diesen noch genau nach Grad der Erwärmung berechnen zu wollen, ist problematisch. So bleiben auch diese seriösen Szenarien zwangsläufig teilweise im Bereich der Spekulation, denn niemand kann vorhersagen, wie hoch die Temperatursteigerungen und der Anstieg des Meereswasserspiegels ausfallen werden und wie viele Menschen letztendlich ihre Heimat aufgeben müssen.

So viel ist allerdings sicher: Für die ärmsten Länder hat die klimabedingte Auswanderung gravierende Auswirkungen. Sie verlieren Arbeitskräfte und das Einkommensgefälle zwischen ihnen und den reichsten Ländern steigt auf rund 25 Prozent, wie Docquier ausrechnet. Diese Entwicklung — Verlust vor allem von qualifizierten Arbeitskräften („brain drain“) bei den Entsendeländern und Gewinn von Arbeitskräften („brain gain“) bei den Aufnahmeländern — ist seit Langem ein Diskussionsstoff in der Migrationsforschung. Die Einwanderungsländer profitieren seit vielen Jahren von der Zuwanderung und suchen längst schon wieder hängeringend nicht nur nach qualifizierten Arbeitskräften. In zwanzig Jahren könnten nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft bundesweit sogar fast sechs Millionen Fachkräfte fehlen. Deutschland braucht im Jahr 2035 zwischen 130.000 und 150.000 mehr Pflegekräfte als heute. Migration sollte deshalb generell unter diesem Aspekt auch als Chance und Bereicherung gesehen werden und nicht in erster Linie als Bedrohung und Belastung, wie es oftmals der Fall ist.

Was sagen internationale Abkommen zum Schutzstatus für Umweltflüchtlinge?

Reform der Genfer Flüchtlingskonvention?

Im Lauf der Jahre hat es immer wieder Vorschläge gegeben, den Status der Umweltflüchtlinge zu verbessern bzw. erst einmal überhaupt zu klären. Versuche, die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) für Umweltflüchtlinge zu erweitern, sind in diesem Zusammenhang jedoch problematisch. Es wäre ein willkommener Anlass, die GFK, die schon unter Beschuss steht, aufzuweichen oder gar überhaupt die Axt an die Magna Charta des Flüchtlingsschutzes zu legen, die vielen schon jetzt zu weit geht.

In Deutschland fallen beispielsweise die Mehrzahl der Flüchtlinge, die bleiben dürfen, unter den Schutz dieser Flüchtlingskonvention. Artikel 16 des Grundgesetzes — „politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ — spielt schon seit Langem praktisch überhaupt keine Rolle mehr. Nur rund ein Prozent und zeitweise weniger erhalten danach noch ein Bleiberecht bzw. einen Flüchtlingsstatus.

So sagt denn auch der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi: „In der gegenwärtigen politischen Situation wäre es äußerst unklug, den Geltungsbereich der Konvention zur Debatte zu stellen. Jeder Versuch, die Konvention zu reformieren, würde mit ziemlicher Sicherheit aktuell dazu führen, dass die Flüchtlingsdefinition verengt oder die gesamte Konvention infrage gestellt würde. […] Fast überall auf der Welt haben Politiker Erfolg damit, Flüchtlinge als Sicherheitsproblem oder Invasoren zu bezeichnen.“ Eine Reform erscheint schon aufgrund der Tatsache, dass die 146 Vertragspartner der Konvention Änderungen im Sinne eines neuen Schutzes für Klimaflüchtlinge zustimmen müssten, als wenig realistisch.

Pariser Klimaabkommen

Verschiedene internationale Abkommen beschäftigen sich mit den Klimaveränderungen und der Umweltmigration. Nach dem Klimaabkommen von Paris aus dem Jahre 2015 sollen die Vertragspartner „beim Vorgehen gegen Klimaänderungen ihre jeweiligen Verpflichtungen im Hinblick auf die Menschenrechte, das Recht auf Gesundheit, die Rechte von indigenen Völkern, lokalen Gemeinschaften, Migranten, Kindern, Menschen mit Behinderungen und besonders schutzbedürftigen Menschen [sowie die Gleichberechtigung der Geschlechter], fördern und berücksichtigen“.

Migrationspakt

Im Migrationspakt (Global Compact for Migration) von 2018 sind die beiden Bereiche Klimawandel und Migration miteinander verknüpft: „Wir verpflichten uns, förderliche politische, wirtschaftliche und soziale Bedingungen sowie Umweltbedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen in ihren eigenen Ländern ein friedliches, produktives und nachhaltiges Leben führen und ihre persönlichen Ambitionen verwirklichen können, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Verzweiflung und sich verschlechternde Umweltbedingungen sie nicht dazu veranlassen, durch irreguläre Migration anderswo eine Existenzgrundlage zu suchen.“

Außerdem wird festgehalten: „Wir werden die internationale und regionale Zusammenarbeit verstärken, um die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in den geographischen Gebieten, in denen die irreguläre Migration aufgrund der konsistenten Auswirkungen von Armut, Arbeitslosigkeit, Klimawandel und Katastrophen […] ihren Ursprung hat, durch geeignete Kooperationsrahmen, innovative Partnerschaften und die Einbeziehung aller relevanten Interessenträger zu beschleunigen […].“ Bislang ist es jedoch bei diesen Absichtserklärungen geblieben und es zeichnet sich auch international keine Bereitschaft ab, Umweltflüchtlingen einen eigenen Schutzstatus zu verleihen.

Umweltmigration in Afrika

Mit dem Thema „Klimawandel und Migration“ haben sich im Laufe der Zeit viele Tagungen beschäftigt, so eine internationale Konferenz am 9. und 10. Dezember 2020, wobei Afrika im Mittelpunkt stand. Organisiert wurde die Tagung von einer gemeinnützigen nichtstaatlichen Plattform in Berlin, der „Global Perspectives Initiative“ (Quelle: GP Conference „Climate Change and Migration. Point of No Return?!“).

Die Corona-Pandemie wirke bei den weltweiten Naturkatastrophen wie ein Brandbeschleuniger, hieß es bei der Konferenz. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung „überschwemmt“ die Abwanderung aus Afrika nicht Europa, die meisten Migrant:innen bleiben in Afrika, wurde (wieder einmal) hervorgehoben. Dabei wurde deutlich, wie komplex die Ursachen für Umweltmigration in Afrika sind.

So spielt die Urbanisierung eine besondere Rolle: Alle 15 Städte, die weltweit am schnellsten wachsen, liegen in Afrika, viele davon in Küstenregionen, die vom Klimawandel und dem ansteigenden Meereswasserspiegel betroffen sind. Damit ist die Bevölkerungsentwicklung nach wie vor eine wichtige Komponente im Geflecht der Migrationsgründe. Bis 2050 werden die Städte in Afrika zusätzlich um 950 Millionen Menschen anwachsen, so das Datenmaterial aus der Konferenz. Insgesamt könnte sich die Bevölkerung in Afrika bis 2050 verdoppeln.

Bekämpfung von Fluchtursachen

Um Fluchtursachen zu beseitigen, sollten nach Auffassung der Fachleute der wirtschaftliche Fortschritt der afrikanischen Staaten und die Schaffung von Arbeitsplätzen viel stärker gefördert werden. Dazu bestehe ein riesiger Energiebedarf, der sich bis 2040 verdreifachen könnte. Zurzeit wird aber meist mit Brennholz aus den Wäldern und mit Kohle geheizt oder für den häuslichen Bedarf gekocht. 600 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Elektrizität. Neue Kohlekraftwerke können keine Lösung sein. „Grüne Energie“ sei deshalb für die weitere Entwicklung Afrikas besonders wichtig, wie auf der Plattform hervorgehoben wurde. An Europa wurde deshalb appelliert, seiner Verantwortung gerecht zu werden und Fluchtursachen vor Ort zu beseitigen, wie bei diesem wichtigen Austausch zwischen Expert:innen aus den Industrienationen und den besonders betroffenen Ländern in Afrika betont wurde — ein Austausch von Politik, Experten, Medien und Wissenschaft, der auch mit den Regionen im Pazifik oder in Asien kaum stattfindet.

Wie diskutiert Deutschland das Thema Umweltmigration?

In Deutschland kam das Thema 2019 wieder in die Schlagzeilen, als Bündnis 90/Die Grünen das Konzept eines Klimapasses auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene einbrachten, „dessen individueller Ansatz es den Betroffenen ermöglicht, selbstbestimmt über ihre Migration zu entscheiden“. Konkret — so die Grünen in ihrem Beschluss weiter — „böte der Klimapass von der Erderwärmung existenziell bedrohten Personen die Option, Zugang zu Schutz und letztlich staatsbürgergleichen Rechten in weitgehend sicheren Ländern zu erlangen — in der Region, in Europa und weltweit.“ In einer ersten Phase sollte demnach der Klimapass den Bevölkerungen kleiner Inselstaaten, deren Staatsgebiet durch den Klimawandel unbewohnbar wird, angeboten werden. Als Aufnahmeländer stehen nach diesem Antrag vor allem Staaten mit historisch oder gegenwärtig hohen Treibhausgasemissionen und damit großem Anteil an der Erderwärmung in der Verantwortung. Im Bundestag fand der entsprechende Gesetzentwurf jedoch keine Mehrheit.

Im Zusammenhang mit der Debatte über Klimaflüchtlinge taucht immer wieder die Zahl von 140 Millionen auf, die sich bald auf den Weg machen würden. Die Zahl, die von der Boulevardpresse und der rechtspopulistischen Propaganda verbreitet wurde, bezieht sich in Wirklichkeit auf eine Schätzung der Weltbank, wonach bis zum Jahr 2050 rund 143 Millionen Menschen südlich der Sahara, Südasien und Lateinamerika durch Klimafolgen innerhalb ihrer Länder vertrieben werden könnten, falls der Klimawandel nicht gebremst wird und keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Es geht dabei also um Binnenflüchtlinge und keineswegs um Menschen, die auf den Weg nach Europa sind. In Teilen der Öffentlichkeit entstand jedoch durch die Verbreitung von Fake News der Eindruck, als ginge es um die Aufnahme von 140 Millionen, die einen deutschen Pass erhalten sollten. Außerdem ist diese Zahl ein „Worst-Case-Szenario“, was schlimmstenfalls passieren könnte, falls — und das ist der entscheidende Zusatz — keine Gegenmaßnahmen erfolgen.

Was ist der „Klimapass“?

Bei ihrem Vorschlag eines Klimapasses beriefen sich die Grünen auf ein Beratungsgremium der Bundesregierung, den „Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen“ (WBGU). Unter der Überschrift „Sicherheitsrisiko Klimawandel“ hatte dieser bereits 2007 ein Gutachten vorgelegt. Darin warnten die Fachleute davor, dass Migration „mit ungebremst steigenden globalen Temperaturen zu einem der großen Konfliktfelder der künftigen internationalen Politik“ werden könnte. In der Analyse mit Handlungsempfehlungen wird unter anderem gefordert, dass eine Energiewende in der Europäischen Union umgesetzt wird. Der Schutz von Umweltmigrant:innen sollte nach Meinung des Wissenschaftlichen Beirats im Völkerrecht verankert werden. Dabei sollte nicht der Weg über ein Zusatzprotokoll zur UN-Flüchtlingskonvention gegangen werden, sondern mit Nachdruck eine bereichsübergreifende multilaterale Konvention für Umweltmigration angestrebt werden.

2018 brachte der Wissenschaftliche Beirat in seinem Politikpapier „Zeit-gerechte Klimapolitik: Vier Initiativen für Fairness“ dann den Vorschlag des Klimapasses ein, der eine bisher einmalige Kontroverse zur Klimamigration in Deutschland auslösen sollte. Der Beirat unterstreicht in seinem Gutachten grundsätzlich, dass aus wissenschaftlicher Sicht kein Zweifel daran besteht, dass der Klimawandel stattfindet und der Einfluss des Menschen dabei unstrittig ist — und fordert erneut einen Rechtsschutz für Menschen, die durch den Klimawandel geschädigt sind.

Hintergrundwissen: Vorbild Nansen-Pass

Hintergrundwissen: Vorbild Nansen-Pass

Bei seinem Vorschlag, einen „Klimapass für menschenwürdige Migration“ einzuführen, erinnert der Beirat an die Wirren des Ersten Weltkrieges, der eine beispielslose Flüchtlingskrise auslöste. Durch Bürgerkrieg, Vertreibung und Flucht verloren Millionen von Menschen ihre nationale Identität, vor allem waren Unzählige ohne gültige Ausweispapiere unterwegs.

Fridtjof Nansen, der weltberühmte norwegische Polarforscher und damalige Hochkommissar für Flüchtlingsfragen des Völkerbundes, erfand deshalb 1922 ein internationales Rechtsinstrument zum Schutz von Migrantinnen und Migranten. Dabei ging es um einen Pass für Staatenlose, der von möglichst vielen Ländern anerkannt werden und den Inhaber:innen Zutritt zum jeweiligen Staatsgebiet erlauben sollte, wie der Wissenschaftliche Beirat betont. Diese vorausschauende Initiative — der sogenannte Nansen-Pass — wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und hat bis 1938 Hunderttausenden ein Gastrecht in sicheren Staaten gewährt. Immerhin 52 Nationen erkannten den Nansen-Pass bis 1942 an.

Der Beirat der Bundesregierung unterstreicht, dass sich die gegenwärtige Flüchtlingskrise nicht mit der Lage nach dem Ersten Weltkrieg vergleichen lässt. Die von Menschen verursachte „Erderwärmung, die den Meeresspiegel steigen lässt, den globalen Wasserkreislauf verändert, die Extremwetterregime verschärft, ganze Vegetationszonen verschiebt und dadurch die Lebensgrundlagen von hunderten Millionen Menschen bedroht“, könnte aber nach Einschätzung der Gutachter „zu noch größerem Leid führen“. Migration in Zeiten des Klimawandels wird nach Einschätzung des Beirats „zu einem ethischen Prüfstein für die internationale Gemeinschaft im 21. Jahrhundert werden“.

Wie funktioniert der „Klimapass“?

Als zentrales Instrument einer menschenwürdigen Klimapolitik schlägt der WBGU einen Klimapass für Migrantinnen und Migranten vor. Der Klimapass soll nach Auffassung des Beirats in Anlehnung an den Nansen-Pass „den von der Erderwärmung existenziell bedrohten Personen die Option bieten, Zugang zu und staatsbürgergleiche Rechte in weitgehend sicheren Ländern zu erhalten. In einer ersten Phase sollte der Klimapass den Bevölkerungen kleiner Inselstaaten, deren Staatsgebiet durch den Klimawandel unbewohnbar werden dürfte, frühzeitige, freiwillige und humane Migrationswege eröffnen. Mittelfristig sollte der Pass auch massiv bedrohten Menschen anderer Staaten, einschließlich Binnenvertriebener, zur Verfügung stehen. Als Aufnahmeländer sollten sich Staaten mit erheblichen historischen wie heutigen Treibhausgasemissionen und somit großer Verantwortung für den Klimawandel engagieren. Im Gegensatz zu autoritärer oder nationalistischer Migrationsplanung wäre der Klimapass somit ein symbolkräftiges Beispiel für eine freiheitliche Anpassungspolitik.“

Bei seinen weiteren Ausführungen benutzt der WBGU den Begriff „klimabedingte Migration“, der Wanderungs- und Fluchtbewegungen betrifft, „bei deren Verursachung die Auswirkungen des Klimawandels eine bedeutende Rolle spielen“. Dabei ist sich auch der Beirat bewusst, dass klimabedingte Migration eine Vielzahl von Phänomenen umfasst, beispielsweise „freiwillige und unfreiwillige Migration, plötzliche Migration aufgrund von Extremwetterereignissen sowie langsamere Bevölkerungsbewegungen aufgrund schleichender Klimaveränderungen“.

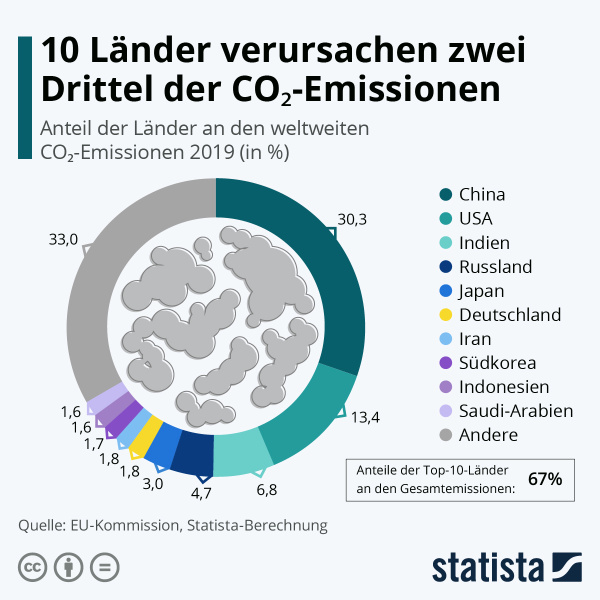

Verursacherprinzip für Aufnahmeländer

Um die klimabedingte Migration gerecht zu gestalten, betont der WBGU die zentrale Rolle des Verursacherprinzips. Danach sollte dies die Grundlage für die Entscheidung sein, welche Nationen sich zur Aufnahme von Personen mit Klimapass verpflichten. Eine pragmatische Regelung sieht der Wissenschaftliche Beirat darin, sowohl historisch angehäufte Emissionen zu berücksichtigen, also auch die gegenwärtigen Pro-Kopf-Emissionen zu berücksichtigen.

So tragen die zehn Staaten bzw. Staatengruppen mit dem höchsten Anteil an den globalen kumulativen CO2-Emissionen (1850 bis 2011) nach Ansicht der Fachleute eine besondere Verantwortung für den Klimawandel und damit für die durch Heimatverlust bedingte Migration. Das sind in dieser Reihenfolge: USA, Europäische Union, China, Russland, Japan, Indien, Kanada, Mexiko, Brasilien und Indonesien. Das würde bedeuten, dass die USA 27 Prozent der Klimaflüchtlinge aufnehmen müsste. Die EU-Staaten würden nach diesem Schlüssel 25 Prozent, China elf Prozent Schutz gewähren. Nicht zuletzt würde — so der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung — „der Klimapass als eine Art ‚Leuchtturm der Menschlichkeit‘ dem aktuellen moralischen Wettlauf nach unten bei der Behandlung von Migrantinnen und Migranten entgegenwirken“. In der Tat hätte die Einführung eines Klimapasses eine hohe symbolische Bedeutung.

Versagt die internationale Völkergemeinschaft?